個性的本原在何處?單憑一個人的腦,你至多能有把握地推測這個人是男性還是女性,但絕不可能確定這個男人或女人生前是否和善,是否有幽默感。正如我們在第一章中看到的,所有的腦都是按相同的基本模式構建起來的:有一些神經把感覺信息傳進來,又有其他神經離開大腦,它們使肌肉收縮,並實施對運動的控制。我們也已經看到,腦是由神經元組成的,神經元在神經回路中活動,而這些回路一部分由遺傳決定,但在相當大的程度上(至少是較複雜的腦)也受環境的影響。這種回路怎樣轉譯為個體呢?在本章中我們將論述這個問題。

同卵雙生者互為克隆。因為是由單個受精卵分裂而成,因此他們雖是兩個人,卻具有相同的基因。但他們完全一模一樣嗎?確實,用核磁共振(NMR)掃瞄對同卵雙生的腦進行成象研究(參見第一章)的結果表明,在大體結構的層次上存在較大的相似性。如果向同卵雙生者詢問其愛好、態度和經歷,答案常常也會有相當程度的相似,這也許並不奇怪。但是,在同樣環境下撫育長大的兄弟姐妹在趣味和想法上的相重就沒有那麼顯著。

同卵雙生者也顯示出不同的感知和思想的徵象。這清楚地表明,儘管其遺傳組成相同,但他們是具有其個人意識的個體。如果個性不能由基因來解釋,那麼它至少部分是由於大腦中存在某種其他因子,而這種因子甚至連起源於同卵的後代都不共有。

在前一章中我們已經看到,經驗在塑造腦的微型回路中是怎樣關鍵的一個因子。如果吃某種食物會讓你聯想起一件不愉快的事情,那你會厭惡那種特定的食物。舉一個更簡單的例子:只有聽過莫扎特樂曲的人才會有可能說他們偏愛莫扎特。我們從未有過的經驗不可能在形成我們的個性中起任何作用:如果某人具有學習多種語言的天生稟賦,卻從未接觸過不同的語言,那麼其語言能力是不會顯現出來的。

演變成一個獨特的腦的過程在幼年至青少年期間可能最為劇烈,但是,即使在那以後,腦也並非一成不變。隨著我們在成長的道路中連綿不斷地遭遇經驗和挫折,我們的性格繼續與環境相適應。在這種方式下,經驗顯示出其持久的意義,因而它們就需要被記住。因此,個體的本質在很大程度上取決於其本身所記憶的東西。我們也許可以從記憶起步,來探索個性的物質基礎。

至少在英語中,「記憶」(memory)是一個涵義甚廣的術語,它所表示的各種過程可以迥然不同。試比較一下章魚和人的記憶過程。章魚的腦在無脊椎動物中是最大的,約與魚腦相仿,由約1億7千萬個神經細胞組成。雖然這個數字看起來很大,但與人腦1千億個神經細胞相比,則微不足道。儘管如此,章魚被廣泛地應用於學習和記憶的實驗中,因為它有高度發達的眼睛和由眾多觸手組成的精巧的觸覺系統。在實驗中,一頭章魚能夠清楚地顯示對某些顏色的不同反應,並賦予每種顏色以不同的意義。例如,如果把一個顏色球和投食一頭蝦關聯起來,讓章魚學會後,它就會輕易地抓住那個色球;而對另一個不同顏色的球,要是從未與任何獎懲刺激相關聯過,它就不會作出任何反應。

這種類型的記憶(在一個色球和一頭蝦之間簡單的關聯),看起來好像與我們對海邊炎熱夏日的記憶,或記住如何騎自行車或記住法文「窗戶」怎樣講,完全是兩碼事。「記憶」,這個總括性術語,所表達的大腦過程有許多不同的類型。在短期記憶和長期記憶之間的區別是最基本的,也是人們最熟悉的。當我們試圖記住一串數字時動用的便是短期記憶。如果不分心,那沒有什麼問題,通常只需在腦子裡一次又一次地重複這串數字就可以把它記住。令人驚詫的是,我們在這方面的能力相當有限:我們平均只能記住7位數。

關於短期記憶一個最明顯的問題是,它和長期記憶有何相關?這類不那麼費勁的記憶過程毋需重複或複述便能發生。那麼,短期記憶和長期記憶是以平行的、完全獨立的方式運轉的嗎?眾所周知,有些病人對發生在不久之前的事毫無記憶,具有一種幾乎是全面性的遺忘症狀,但其短期記憶能力卻與正常人不相上下。因此很清楚,這兩個過程是可以分開的。但是,當某人喪失了短期記憶能力後還能有正常的長期記憶嗎?

對短期記憶損害不易進行研究。長期記憶並非是一種一蹴而就的過程,正如我們在第二章中所看到的其他腦功能的情況那樣,它能分成許多不同的側面,對每一個不同側面似乎都存在相應的短期記憶的形式。例如,一名對無意義的單詞短期記憶不佳的幼兒,對不熟悉的玩具名稱的長期記憶也差勁。短期和長期記憶似乎並非獨立、平行地進行工作,而是以串行的方式實現的。首先是短期記憶開始運轉:它是一種瞬間過程,高度不穩定,且易變。而為了導致更持久、更隱伏的長期記憶,需要集中注意力和重複。短期記憶的不斷重複將最終使我們自然而然地記住某個特殊的電話號碼,而毋需老想著它。

我們大家都知道,對於有意義的數字,如電話號碼或樓房、保險箱的安全密碼,短期記憶就會變得更好。在任何情況下,如果一項事情在你的記憶中保持約30分鐘以上,那至少在幾天之內你不會忘掉它。從腦震盪或電休克治療(對嚴重抑鬱症的一種根本性療法)恢復過來的病人的特點是,記不起在這之前一小時前後發生了什麼,但他們的長期記憶仍然有效。在這些情況下,有可能只是記憶過程的第一步,即短期記憶階段受到了破壞。在事件的正常進程中,這種發生在早期的記憶中斷,使在那個小時內所發生的事情不可能再在其頭腦中較持久地記錄下來。

短期記憶是為長期記憶服務的。但是我們說的長期記憶是什麼意思呢?看來,這又是另一個與記憶有關的涵義廣泛的基本範疇,其本身又能進一步分成兩種不同的現象。在一生中我們要學習和記憶的東西真不少:如何開車;如何用法文講「謝謝你」;當弗洛大嬸上次來訪時,我們做了些什麼,等等。所有這些都是不同類型的記憶運轉的實例。但在這三個例子中,與眾不同的要算是如何開車了。對於一個事實的記憶(如法文「謝謝你」),或對於一個事件的記憶(如弗洛大嬸近日的來訪)需要我們作出明確的、有意識的努力。相反,開車,像許多技能與習慣一樣,幾乎是在自動引導下進行的。這類記憶因此稱為隱性記憶,因為我們毋須主動、有意識地記住如何幹某件事:我們只是坐上車駕駛而已。當你接近紅燈時,你的腳會「自動地」去踩剎車。與這種過程相對照,對事實和事件的記憶被認為是顯性記憶。

最著名的、研究得最充分的顯性記憶完全喪失的病例之一是一個名字起首字母為H.M.的病人。他是一名青年男子,患有嚴重的癲癇,這種病的患者在發作時伴有意識的喪失。在H.M.這一病例中,病人癲癇發作得非常瀕繁,致使他無法過正常人的生活。

1953年,H.M.27歲時,醫生作手術切除了他大腦的一部分以控制癲癇的發作。儘管成功地治癒了癲癇,但是從此之後這種手術便不再進行,因為它造成了嚴重的後果:H.M.只能記得手術前約兩年以前的事情。自手術之後,H.M.的意識總是停留在現在之中。

很難想像H.M.的思想狀態。他不能辨認他在術後認識的朋友或鄰居。雖然他能說出自己的生日,但講不出自己的確切年齡,總是把自己估計得比實際上更年輕。夜間,他會問護士他在哪裡,為什麼他會在那裡。他解釋道:「每天都是孤零零的一天,不管我有過什麼歡樂,或有過什麼悲傷。」對H,M.來說不存在昨天。

這樣的情況使H.M.只能完成現時的一些簡單的動作。因此,只能讓他干一成不變的活,如把香煙打火機固定在陳列板上。他無法描述他工作的地點、所幹的活,也講不清楚每天人們用車把他送來時所經過的路徑。

但H.M.仍然能夠記住7位數,這表明短期記憶是一個與長期記憶後續階段相分離的過程。此外,雖然H.M.似乎失去了長期記憶的能力,他的大腦卻保留了一種不同類型的記憶。H.M.實際上能相當好地執行某些運動性技能,如勾畫五角星的輪廓。這種作業看來容易,其實並不然,由於是要求他對著鏡子勾畫輪廓,因此是一種很費勁的感覺運動協調的練習,這種練習越練越精,就像開車或騎自行車一樣。H.M.每天在這方面都有進步,這就表明,處理另一種記憶——隱性記憶與處理事件的記憶並非在大腦同樣的部位。饒有趣味的是,雖然H.M.的大腦對完成畫星的作業越來越勝任愉快(隱性記憶),但他並不意識到是在記住學習畫五角星這件事(一種顯性記憶)。

雖然H.M.對發生在手術後,以及手術前兩年間發生的事情毫無記憶,但對過去久遠的事情的記憶仍然留在腦中不受影響,就像在琥珀中的蒼蠅一樣。這一點與我們眼下的討論特別有關。這些記憶顯然並不依賴於已被切除的腦區。可以肯定,沒有一個腦區能夠對事實和事件的整個記憶過程起全部作用。記憶必定是以某種方式通過一個腦區進行處理,而又在別處加以鞏固的。在H.M.這一病例,損傷一定是發生在新記憶最初被處理的那個階段,因此,所有已經鞏固的記憶是保險的。正如我們在第二章中討論感覺和運動控制時所看到的,不同的腦區負責處理一種功能的不同側面。

H.M.被切除的腦區是其顳葉的中部,它位於大腦兩側,在顳□附近,恰在耳朵的上方。這個區域也包括位於皮層下的稱為海馬(hippocampus,源於希臘語,因為有些人認為這個結構看起來像海馬)的腦結構(參見圖11)。在我看來,實際上最好是把海馬看作一個位於皮層下的形狀更像羊角的結構,圍繞大腦的內實質捲曲起來。在H.M.的病例以後,又有許多臨床和實驗的證據表明,損傷這個腦區導致記憶貯存的損害。

即使對於記憶的這個較特異的方面——記憶初始的鞏固,也還有別的腦區似乎起重要的作用,那就是內側丘腦,這個區域對於把傳入的感覺信息轉遞至大腦皮層是至關緊要的(參見第二章)。正像聽覺和視覺信息的處理各在丘腦不同的部分進行一樣,丘腦中有一個特殊區域是與記憶有關的。

我們之所以知道內側丘腦與記憶有關,是因為曾經發生過幾起不幸的、怪誕的意外事件:擊劍的劍具或台球桿捅人鼻孔,因而損毀了內側丘腦。在這些病例中,意外事件的受害者表現出對事件的記憶不能。但是,與我們迄今已考察的遺忘症病例不同,他們的問題常常只是暫時的。儘管遺忘只是暫時的,但是對遺忘持續期間所發生的事情將出現永久性記憶不能,這可能正是內側丘腦失去功能的時候。因此,就像海馬一樣,我們可以認為內側丘腦對於記憶的鞏固有著重要作用。

原始性遺忘是對一起事件發生在何時何地記憶的喪失。如果不存在空間或時間參照系,就不能對事件加以區分,也就不會有該個體對親歷已發生的事件的記憶。因為事件是獨有的、個性的,而事實是普適的,與時間和空間參照系無關的,那麼可以得出推論:原始性遺忘主要影響的是對事件的記憶而並非對事實的記憶。對事實和對事件的記憶似乎都依賴於海馬和內側顳葉的完整性,但只有對事件的記憶才受這第三個腦區——前額葉損傷的影響,我們在第一章中曾談及這個腦區。

內側丘腦與前額皮層有聯繫。有意思的是,內側丘腦的損傷也能導致記憶的時空配置出現特殊類型的差錯。記憶會不適當地突現出來,與當時的言語和思想毫無關係。前額皮層不僅可能影響事件所記憶的方式(如發生在某一時間和地點),還影響這些事件如何與可能在相近時間或地點所發生的相關事件的關聯。

我們需要區別語義性記憶中的事實與經歷性記憶中的事件,在後一種記憶中,事件是從一個特殊的時刻和地點取出來的。如果去年暑期的一晚你曾在叢林的幽處看到「紅象——,那麼一旦「紅象」動了位置,你就會把它加以泛化——象可以是粉紅的。在某個腦區,通過對時間和空間的參照,事實對那個人來說轉化成了事件。要是損傷了那個腦區,所破壞的將不是記憶本身,而只是使事實與它所發生時的情景相脫離。特殊的事件會歸化為普適的事實,在時間和空間上不再有特殊或獨有的特徵。

如果前額皮層對於事件記憶的這類時空配置是必需的,如果像我們在第一章看到的,前額皮層在進化的過程中已顯示了驚人的分化生長,那麼可以作出推論:對事件的這類記憶在人類特別突出,因為人類的前額皮層大得不成比例,而其他動物的前額皮層則要小得多。對於其他動物,也許對一個事件的記憶更具普適性,並不那麼與獨特的時間和空間坐標掛起鉤來。一頭貓可能不會記住,在某一特殊的春日,在喝了一碟牛奶後,在爬上一棵樹前,在後花園抓了一隻老鼠,雖然它可能會對抓鼠這類事有較模糊、一般性的回憶。有趣的是,在一種特殊的、非自然情況下,我們人類的記憶也似乎更像這類普適性記憶。

這些先驅性研究是由懷爾德·彭菲爾德(Wilder Penfield,一名外科醫生)於50年代中葉在加拿大進行的。彭菲爾德在500名動神經外手術的病人身上進行了實驗。使人驚奇的是,大腦本身並無疼痛的感受,因此有可能暴露清醒病人的大腦而不使他們感到疼痛。在病人的同意下,彭菲爾德進行了非做不可的手術,來研究記憶在大腦中的貯存。因為大腦的表面是暴露的,病人又是完全清醒的,他就能對皮層的不同部分進行電刺激,並同時把病人敘述的當時感受記錄下來。

大部分時間病人所敘述的並非任何新的感受,這也許並不奇怪。但有時會發生相當有趣的現象:病人聲稱他們能記起很生動的場景。他們常常說,這些記憶就像夢,是更加泛化的感受,並無特定的時空參照點。也許在這種高度人為的情況下,電刺激正好局部刺激了內側顳葉,而並沒有刺激其他對記憶必不可少、但離得較遠的腦區。在這些遠隔的腦區中,特別是前額皮層,在正常情況下對事件的記憶是起作用的。我們在第一章和剛才都談到,沒有前額皮層,我們的記憶還是存在的,但是更模糊,不那麼特異,這也許與彭菲爾德的病人那種夢似的記憶相像,或者甚至和正常的夢相像。如果不管什麼原因,前額皮層作用的減小確實會引起一種夢似的精神狀態,那麼可以推論,前額皮層不明顯的動物並沒有我們所具有的精確的記憶。它們的記憶會是一種缺乏時空背景、脫離現實的事實:對事件的「經歷性」記憶幾乎已變成了對事實的「語義性」記憶。

我們在第一章中已談到,前額皮層在工作記憶中似乎起重要作用。在這種記憶中,傳入的信息和進行的行為受到某些內在的個體性想法、感知或規則的影響,這些在一生中積累起來的內在資源組成了一個個性化的精神世界。這些內在資源會提供某種砝碼,以平衡迸發性的感覺信息洪流對大腦的衝擊。人們常常把前額葉皮層的損傷與精神分裂症相比較;反之,人們又把精神分裂症部分歸咎於前額皮層功能的失調(參見第一章)。精神分裂症的一種顯著的共同特徵是,過分地注意外部世界,而這外部世界常常似乎是過於精彩、過於鬧哄哄了,卻沒有清醒地對內在資源作出合理的闡釋,並依據經驗加以調整。也許夢幻者、精神分裂症患者和人類以外的動物都有一種相似的意識,其特點是對以前的事件只有少許記憶,而以普適性的事實和即時直覺佔據優勢。如果確係如此,那麼這樣一種知覺狀態可能會在菲尼亞斯·蓋奇前額皮層嚴重損傷後的性格變化(參見第一章)中起作用。

我們已經看到,就事件和事實的顯性記憶而言,臨床病例(如H.M.)揭示,海馬和內側丘腦對於約兩年的記憶存貯起作用。正如彭菲爾德的研究所揭示的,這些長期記憶,以某種方式「存貯」在顳葉中。同時,與海馬和內側丘腦都有聯繫的前額皮層把事實與適當的時空環境協調起來,從而保證把一個事件作為一次獨特發生的事情記憶下來。

一個事實或事件是怎樣在大腦中存貯起來的呢?我們知道,即使對過去事件的記憶有可能在丘腦和海馬損傷後仍保留下來,它們也遠非是不可磨滅的。把因內側顳葉的切除而引起的記憶喪失,如H.M.的情況,與另一群病人的另一種記憶喪失進行比較很有啟發。這另一群病人在記憶上的問題是因慢性酒精中毒而引起的。大量攝入酒精有許多危險,其中之一是引起科爾薩科夫綜合征(Korsakoff』s syndrome),這是一種與食物中缺乏維生素B1相關的疾病。這種疾病的患者不僅有和H.M.相同的記憶損害,即對手術後發生的事情的遺忘(順行性遺忘),而且也喪失了對入院前發生的事情的記憶,甚至在發病之前的事情也遺忘了(逆行性遺忘)。

順行性和逆行性遺忘的區別在70年代的一項研究中顯示得十分清楚。在辨認30年代和40年代名人的臉方面,事實證明患科爾薩科夫綜合征的病人比H.M.更糟糕。從科爾薩科夫綜合征病人來瞭解記憶過程的困難在於,很難把記憶的損害與其他類型的思維過程分離開來。酒精中毒者大腦的損傷非常廣泛,除記憶之外還有許多其他過程也受到影響。與H.M.不同,科爾薩科夫綜合征病人的其他不少腦區也有損傷,包括皮層的大塊區域。

是否存在一個特定的腦區以最終安置記憶呢?在40年代時,心理學家卡爾·拉什利(Karl Lashley)曾試圖回答這個問題。拉什利訓練大鼠在迷宮中作記憶測試,然後切除皮層的不同部分,來看是否能鑒定記憶印跡貯存在何處。使他大為驚奇的是,在切除皮層的不同部分後,在一個特殊腦區和一種特殊記憶的保留之間並不存在一一對應的關係。結果倒是切去的皮層越多,大鼠完成記憶測試的情況越糟糕,與切去腦區的特異性並不相干。也許這並不奇怪,因為是整個皮層在記憶的存貯中起著重要作用。

與拉什利從大鼠得到的證據相一致,彭菲爾德報道的臨床病例也揭示,記憶不是簡單地被存貯起來,不是直接安置在腦中的,而是像彭菲爾德的研究所顯示的,記憶的模式更像是一串朦朧的夢。那麼立即產生的問題是,記憶本身並不像錄像帶上高度特異的記錄,與計算機的記憶也大相逕庭。另一個問題是,如果彭菲爾德在不同時候刺激同一個腦區,是否會引起不同的記憶?反之,刺激不同的腦區是否能產生相同的記憶?至今還沒有人能明確無誤地顯示這些現象,並用大腦的功能活動來解釋它們。但存在一種可能性,即雖然彭菲爾德每一回電刺激的都是同一部位,但所激活的是不同的神經元回路,而每一個回路可能參與一種特定的記憶。同樣,當刺激另一個部位時,彭菲爾德有時倒可能是激活了以前曾激活過的回路,只是觸發點不同而已,但是,不管是哪個觸發點,一旦激活的是同一回路,記憶就會是相同的。

對彭菲爾德的發現可以作這樣的解釋:記憶是以某種方式與重疊的神經元回路相關聯的。一個神經元可以是若幹不同回路的成員,在不同的情況下一個回路與另一個回路的差異在於神經元的特異組合。每一回路都對記憶現象有作用,因此,並不存在單一的腦細胞或專門的細胞群起全部作用;毋寧說:記憶是分佈性的。生化學家斯蒂芬·羅斯(Stephen Rose)在進行小雞的實驗時曾得出這個結論。他對小雞進行訓練,使之違背自然癖好不去啄食小珠。

簡單說來,羅斯發現,雞腦的不同部分所處理和記憶的是小珠的不同特徵,例如是大小,而並非顏色。正像我們在第三章介紹視覺過程本身時所看到的那樣,對視見物體的記憶是以平行方式安放的,並不存在單一的記憶區,而是分佈在許多腦區。根據所記住的模態,以及在某一時空場景下被觸發聯想的不同,在整個皮層上將會有不同層次的回路募集起來參與活動。因此,不難理解拉什利怎麼會得出這樣的印象:在記憶過程中實際上所有皮層都以某種方式在一起活動。

記憶在皮層中最初是怎樣鞏固起來的?我們已經看到,所有類型的記憶一開始都進入短期記憶的時相,這一時相轉瞬即逝,很容易解離;短期記憶至多持續半個小時。與此形成對照的是H.M.這一惹人注目的病例,他雖然能完全回憶起其一生早期所發生的各種事情,但他卻對手術前兩年間的事情毫無記憶。對於海馬和內側丘腦要鞏固記憶來說,不是幾分鐘的問題,而應該是相當長的時間。

沒有人真正確切地知道海馬和內側丘腦如何進行活動,與皮層結合起來在幾年間把記憶存貯起來,使之最終不再依賴於這些皮層下結構的完整性。一種頗有吸引力的觀點認為,記憶是由頗具任意性的單元組成的,這些單元在某一事實或事件記起時第一次匯聚在一起。海馬和內側丘腦的作用是保證使這些分離的、以前不相關聯的單元關聯起來,以某種方式結合成一種融合的記憶。正如我們在羅斯的實驗中所看到的——那只是小珠的顏色相對於形狀的簡單情況,也有皮層的不同部分的參與。因此,需要有某種機制把這些不同的遠隔的神經元群募集起來,形成一種工作網絡。

可以想像,表示某種記憶的皮層工作網絡的聚合取決於與海馬與內側丘腦間不斷的對話。然而,當網絡建立起來以後(可能要幾年時間),皮層下結構就變得不那麼重要了,以致一種已建立的記憶最終能脫離海馬而不受影響,並完全獨立於海馬,就像發生在H.M.身上的那種情況。打一個比喻,這就好比是腳手架,在大廈正建造時,把腳手架拆了會影響施工,但一旦竣工了,腳手架便成了多餘。

如果事件和事實的顯性記憶依賴於最初在皮層和一些皮層下結構間的對話,那麼也許同樣的安排也能用於技能和習慣的存貯:隱性記憶。某些習慣,如記一串數字,或在適當的情景下做某類運動,是毋需思考的,因而內側顳葉損傷而致遺忘症的病人能表現得不錯。而罹基底神經節疾患(如帕金森病和亨廷頓舞蹈症)的病人(參見第二章),在事實和事件的顯性記憶方面似乎沒有問題,問題在於,他們不再能依習慣執行合適序列的活動:把一種序列一次又一次地加以顯示,在正常情況下已經能形成隱性記憶,但他們卻老是搞不清楚序列中的下一個是什麼。

習慣的一個常見例子是,我們能在合適的時候產生合適的運動,但患舞蹈症的病人卻不再能這樣做。例如,這種病人的一個特有動作是踢腿,這在棒球投球時可能是恰當的,但在商場中顯然不合適。另一方面,帕金森病患者不再能完成序列運動,序列越複雜(如起立或轉身),困難就越明顯。在這兩種很不相同的基底神經節疾患中都出現隱性記憶系統的差錯,表現在產生運動的習性的不同方面(分別是情景和序列)的錯誤。

基底神經節並非參與隱性記憶的唯一腦區。某些記憶作業包含有條件化反應,這很像我們在本章起始部分看到的章魚的情況:一旦一種本來是中性的刺激(如一隻球)與一種有意義的刺激(如一頭蝦)關聯起來,它便會引起反應。現在認為,某些有肌肉的即時運動參與的條件化是由頭後部的小腦控制的(參見第一、二章)。例如,在兔和人身上,都有可能建立起眨眼與一種本來是中性的刺激(如鈴聲)間的條件化反應,只要把後者與一種引起眨眼的自然刺激(如吹氣)關聯起來就可以了。

我們能看到,與事實和事件的顯性記憶中使用的腦區相比,參與習慣和技能的腦結構是不同的。關鍵的差異並不在於這些結構的本體,而在於它們與皮層的關係。內側丘腦和海馬與皮層有很強的交互性聯繫,而與基底神經節和小腦的聯繫則並不那麼強、那麼主要。紋狀體是基底神經節在舞蹈症和帕金森病中起關鍵作用的部位,它接收來自皮層的輸入,但並不直接把信號送回去。同樣,小腦雖與皮層間接地相聯,但並無直接的聯繫。一種誘人的假設是,這些腦區不像那些參與顯性記憶的腦區,在某種意義上它們能更自主地進行活動。可以預期,這種情況會發生在像隱性記憶那樣毋需注意或有意識的努力便能進行的活動中,因為這些活動並不需要老是以皮層的活動為參照,而我們已經知道,皮層在有意識的注意中起關鍵作用。如我們在第二章所論及的,一旦一種運動變得能自動進行(或通過在基底神經節的內在觸發信號,或通過經由小腦饋送的感覺輸入),皮層便能騰出空來執行其他的功能,如顯性記憶——對事實和事件的記憶。

我們已經看到,記憶能分為不同的過程,而每個過程是由腦區的不同組合來實現的。但是,也許最神秘的一點對所有這些記憶過程卻是共同的。我們知道,有些人能記住90年前所發生的事情,而90年後這些人機體中的每一個分子都已經更新了許多次。如果媒介記憶的長期性變化是在腦中連續不斷發生的,那麼它們又是怎樣保持下來的?不管是哪個腦區,神經元又是如何把經驗所產生的或多或少持久的變化記錄下來呢?

我們一直是在採用自上而下的策略來考察記憶。為了回答這最後一個問題,我們必須自下而上追溯,想像參與任何一種記憶過程的一個突觸。為簡單起見,讓我們把記憶的最簡單的形式看作是兩個原先無關的單元間的一種關聯。同樣,為簡單起見,讓我們把這些單元的每一個都用兩個單一的細胞來表示。

在記憶過程中,兩個原先無關的神經元會同時活動,而這種相重合的活動最終會有某種持久的結果,其持續時間比每個細胞最初活動時間都要長得多。有遠見的心理學家唐納德·赫布(Don-ald Hebb)所提出的情況是最容易想像的。他設想,當一個輸入細胞X特別活躍而使靶細胞Y興奮時,在X和Y間的突觸會增強。赫布說的增強指的是,與其他和Y接觸的更沉靜的輸入相比,這一突觸在化學信號傳遞方面變得更加有效。這個觀點是在前一章中我們已經看到的在發育過程中所發生情況的翻版:活動最強烈的神經元(此處是X)形成最有效的聯繫。

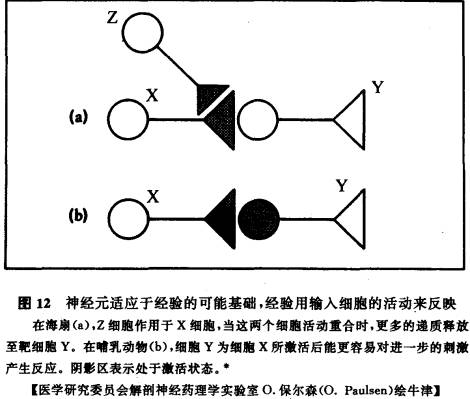

第二種更近時的設想提出了聯繫增強的另一種方式,即參與聯繫增強的並非直接是靶細胞Y,而是經由第三個細胞Z。這第三個細胞在它向Y傳送信號之前先影響X,因此,這種增強發生在突觸前,而不是赫布模式中發生在突觸後。如果Z和X同時活動使Z調製X的活動(參見第三章),那麼就有更多的遞質釋放至最後的靶細胞Y。只有當X和Z同時活動,X才會隨後向Y釋放更多的遞質(參見圖12)。

這種情況在海扇(海蝸牛)上已得到最成功的證明,海扇的優點是神經系統簡單得多,甚至能對單個神經元加以鑒定、命名。在海扇較簡單的神經系統中,把自上而下和自下而上的策略結合起來的問題並不存在,神經元回路的活動可以直接轉譯為可顯示的行為。舉例而言,一個神經元Z(可與上述的Z相比)對尾部的一種自然傷害性刺激有反應,它影響感覺神經元(X),後者對無害刺激有反應。這個感覺神經元又直接和用來縮鰓的運動神經元(Y)相聯。

我們能夠在海扇建立起條件化反應,使其在對感覺神經元給予一種中性刺激時縮回鰓,很像我們能在眨眼和鈴聲的中性刺激間建立條件化反應那樣。當Z和X同時活動時,即當無害刺激和傷害刺激同時發生時,Z在X神經元誘發連鎖性化學反應,導致鉀通道關閉(參見第三章)。當這種荷正電離子的外流被阻遏時,跨細胞膜的電位就變得更偏正性,這正是使特殊的鈣通道打開,並使鈣進入細胞所必需的電壓變化。當更多的鈣因此進入細胞後,就有更多的遞質釋放出來(參見第三章)。感覺神經元X向運動神經元釋放更多的遞質,意味著運動神經元的活動變得更活躍,所引起的行為——縮鰓也就變得更強烈。神經元X,甚至在Z中止活動後,仍能維持在這種增強的狀態。這樣,條件化行為就建立起來了。

同樣,在哺乳動物的腦,在許多參與記憶的腦區中的許多突觸部位,都有可能存在某種高度活動的突觸的增強。造成這類情況的一種關鍵機制稱為長時程增效(LTP)。長時程增效是利用某種遞質(谷氨酸)的一種靶受體(NMDA,即N-甲基-D-天冬氨酸)很挑剔的性質起作用的。與第三章中介紹的正常情況不同,這種受體只有在兩個條件滿足時才觸發離子通道的打開。第一個條件和正常情況時相同,輸入細胞必須也活動,從而使涉及的遞質(在這種情況下是谷氨酸)能釋放出來與其受體相結合。第二個條件是一種不尋常的要求,即該細胞必須已經具有比通常情況更偏正的電壓。只有當這兩個要求都滿足時,那挑剔的受體才會讓大量鈣湧入靶細胞。

這兩個要求只有當神經元活動重合時才能實現,這種重合活動可能通過以下兩種方式發生。一種方式是,兩個輸入細胞同時活動,各自滿足上述要求中的一個——一個輸入細胞釋放谷氨酸,而另一個細胞通過釋放另一種遞質而使電壓降低。第二種滿足這兩個要求的方式則全和釋放谷氨酸的那個細胞有關。最初,那挑剔的通道並不打開,因為雖然谷氨酸釋放出來了,但細胞的電壓處於正常水平。在正常情況下,那谷氨酸只是作用在其受體的不十分挑剔的亞型上。如果此谷氨酸的釋放是持續性的,那麼激活不十分挑剔的受體所產生的作用會使靶細胞的電壓降低,從而滿足第二個要求。那時,挑剔的谷氨酸受體能夠打開鈣離子通道使鈣湧入。這樣,持續性活動和輸入細胞的相重合活動,在這兩種情況下均能引起靶神經元長時程反應的變化。

輸入神經元的這種持續性或重合性活動可以發生在記憶過程中。大量鈣隨後的流入又將在靶細胞內觸發連鎖化學反應,從而釋放另一種化學物質,它越過突觸,進入輸入細胞,其作用是使後者釋放更多的遞質。靶細胞由此變得更活躍,這就是說突觸增強了。當被增強突觸的輸入細胞又受刺激時(只要適度的即可),繼後的反應將變得更大,這有點像海扇縮鰓的增強,稱為增效。

這種現象可以解釋短期記憶。但是,我們知道,短期記憶只持續不到一個小時。為了解釋我們的似乎是永久性的記憶,必定要在細胞水平發生更持久性的變化。哺乳動物腦的長時程增效和海扇的增效一樣,是一個必要的因素,但並非是充分的因素。如果遞質釋放的增多是持續性的,那麼為了使短期內的反應變得更活躍或更強烈,遞質必須把信號傳送至突觸另一側的靶細胞,但這還不夠。這種活動增強的持久結果實際上必須是發生在靶細胞內部的某種過程的變化。

很清楚,持久的變化不能簡單地依賴於現存化學物質的大量釋放。即使某些□變得自發性活動起來,且它們所做的會增加突觸的效率,但這些分子的壽命只有幾分鐘到幾星期。雖然在記憶過程中細胞內發生的變化有許多還是謎,但有些事實正在顯現出來。不管是海扇還是哺乳動物的長時程增效,我們都已看到,在這些現象中的共同事件是鈣流入神經元。

這種鈣的流入能起觸發器的作用,在短至30分鐘內,利用本身是短壽命的蛋白質來激活某些基因。這些基因的產物然後能激活別的基因,它們通過各種方式被表達,以此能很長時間地對神經元進行修飾。該神經元所激活基因的作用可以是增加遞質的效率、受體的數目,甚或增加受體打開離子通道的效率。然而,還存在另一種甚至更根本的方式,使神經元可能為基因表達所改變。

我們在前一章談到,經驗所產生的效應並非那麼顯著地改變神經元本身,而是改變它們之間的聯繫。泛泛而言,經驗越多,聯繫也越多。現已知道,若訓練完成一種特定的作業,在一小時內,就會有某些重要的蛋白質活動起來。作為這些蛋白質的兩個佳例,一是我們在前一章中談到的細胞粘連分子,另一種是貼切地稱為生長關聯蛋白的GAP-43。細胞粘連分子看來對細胞識別和神經元間接觸保持穩定起重要作用。隨著細胞粘連分子在腦中產生,某些糖類將與之組合。如果給予適當的藥物阻止糖的組合,就會產生遺忘症,這表明了細胞粘連分子在記憶中的重要性。

生長關聯蛋白是在記憶中可能起作用的另一種蛋白質的實例,如其名稱所示,它參與神經元的生長。生長錐(參見第四章)包含生長關聯蛋白。我們已經知道,當神經元伸展其軸突時,生長關聯蛋白的合成速率很高。在長時程增效過程中,生長關聯蛋白顯然被激活。因此,一個吸引人的推測是,在執行一種記憶作業時的神經元間接觸的增強過程中,鈣的流入,可能通過生長關聯蛋白導致神經元接觸的生長的增加,並可能借助於細胞粘連分子而使那些接觸穩定下來。

通過這樣一種方式就會產生新的突觸連接,這是我們在第四章中談到的在發育過程中的情況,也是腦反映環境變化最惹人注目的方式。在我們的一生中,與經驗相適應的過程(即記憶)在我們腦中出現發育過程的迴響,這並不奇怪。

神經元間聯繫的增加怎樣導致記憶過程呢?這是一個很難回答的問題,因為它意味著我們要在哺乳動物腦中,在我們所討論的自下而上的細胞層次和本章早先討論的自上而下的功能研究間的鴻溝上架起橋樑來。我們需要知道,怎樣把神經元尺度上的微觀事件世界和記憶的宏觀現象世界聯繫起來。雖然在海扇上,把某一神經元回路的活動轉譯為一種機械性行為(如縮鰓)是比較直截了當的,但在人腦,要把具有某種記憶的行為歸結為一個特殊的神經元回路是不可能的。儘管如此,記憶過程的某些特徵確實表明,神經元間的連接特性是十分重要的,雖然這些連接特性相當複雜,而且目前尚未得以鑒定。

為了提高記憶,一種眾所周知的訣竅是把要記住的內容與某種本身會引起許多聯想的東西掛起鉤來。例如,把一個數字(「3」)與某種易想像的(「三隻盲鼠」)和很熟悉的東西(一首古老的哄孩子的韻歌)關聯起來,將使以後更容易回憶起這個數。另一種策略是,把譬如說一張購物單的各項東西想像是分佈在房間的不同部位,如一塊巧克力可以釘在門上,黃油可以放在台下,牛奶放在台上,茶放在洗水池裡等等。還有一種改善記憶的方式是,使自己置身於或把自己想像為處於所記憶事件原來發生的相同場景中。為了記起你曾交談過的救生員名字,你可以把自己想像是在暑期中海邊沙灘上。做得更巧妙些,是去想像另一些東西,這些東西處於的場景就是所回憶事情發生的場景(如防曬液、毛巾、太陽鏡等)。在所有這些情況下,我們或者是在鞏固記憶時建立盡可能多的聯想,或者在回憶過程中充分利用這些聯想。

眾所周知,大多數人記不起發生在約三歲時的事情。這種現象不能簡單地用時間久遠來解釋,因為我們之後能記住的事情長達90年。此外,孩子們是能記住早年習得的習慣和技能的,因此問題只是在於顯性記憶。另一方面,僅5個月的嬰兒就能表現出顯性記憶(這一點有爭議),當兩件東西一起顯示時,他們更多地去看新的東西,而不是他們以前看到過的。不滿一歲的孩子能依樣玩他們前些天見到的別人玩過的遊戲,即使他們只見到過一次。

看來,幼兒可能具有簡單形式的顯性記憶,這轉而又意味著他們的海馬和內側丘腦一定是起作用的。就成熟程度而言,更成問題的倒是皮層。如果皮層神經元不能形成許多關聯,那麼幼兒的顯性記憶就不會很強,實際情況也確實如此。這種把東西與通過經驗積累起來的更豐富的信息源相關聯的能力,在三歲以後才開始形成。這種能力,加上皮層中神經元間連接數目的增加,就使記憶成為可能。

雖然這些策略和例子可以不同,但基本的模式是相同的,即利用與已記住的東西間的關聯。在神經元層次,這些關聯肯定不是一種粗糙的單個細胞的一一配對。但是,在複雜性各異的神經元回路的龐大相互作用中,基本的變化單元將歸結為我們所論述的連接特性的改變。我們知道,長期記憶伴有突觸前終未數的增加;我們也知道,記憶包含著新的關聯的建立。我們還不能在人腦中建立物質與現象間的因果關係,但是現下只需意識到兩個運作層次間的相關就足夠了。記憶是多側面、多階段的,不單是腦的功能,因為它充分利用了個體的內在資源,並以極獨特的方式來闡述其周圍的世界。正因為這樣,以記憶來結束我們對腦的簡短的論述可謂是恰到好處——它是我們精神的基石。

|

|